Окружена высокими холмами,

Овечьим стадом ты с горы сбегаешь

И розовыми, белыми камнями

В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.

Качаются разбойничьи фелюги,

Горят в порту турецких флагов маки,

Тростинки мачт, хрусталь волны упругий

И на канатах лодочки–гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,

С утра до ночи «яблочко» поется.

Уносит ветер золотое семя, —

Оно пропало, больше не вернется.

А в переулочках, чуть свечерело,

Пиликают, согнувшись, музыканты,

По двое и по трое, неумело,

Невероятные свои варьянты…

Осип Мандельштам («Феодосия»)

Во время своего пребывания в Феодосии нам посчастливилось поселиться возле Церкви Святой Екатерины, поэтому именно она стала первой достопримечательностью, с которой у нас произошло знакомство. Закладка церкви была произведена в 1892 году, в день рождения Екатерины II. Сооружение продолжает архитектурные традиции XVII века. В основе его плана греческий крест, стены на высоком цоколе по углам разделены колоннами. Верх здания опоясан системой кокошников, а основной купол составлен из пяти небольших куполов. В 1937 году церковь была закрыта и превращена в склад. Через четыре года ее вновь открыли немецкие оккупационные власти, и с тех пор она является одной из немногих действующих церквей в Крыму. Мне больше всего понравились ее кружевные лестницы и балкончики — они придают сооружению несколько романтичный вид.

Основной достопримечательностью этого дня, которую мы твердо вознамерились посетить, стал дом–музей Айвазовского. До этого в Крыму мне приходилось бывать всего однажды, как раз в Феодосии. Мы с братом тогда были еще совсем детьми и обоим врезались в память именно полотна великого мариниста. Они стали самым ярким впечатлением этой поросшей мхом времени поездки.

Оставив автомобиль возле дачи Стамболи, решили пройти до музея Айвазовского пешком. Внутрь усадьбы заходить не стали, а вот по дворику прогулялись не без удовольствия. Дача Стамболи — это очень известное архитектурное сооружение, которое является одним из главных символов Феодосии. Вилла была возведена в 1909 году по проекту петербургского архитектора О. Э. Вегенера. Заказчиком стал купец первой гильдии и сын табачного фабриканта Иосиф Стамболи, планировавший преподнести усадьбу в качестве свадебного подарка своей будущей супруге. Знал, видать, как угодить женщине, да и средствами был не обделен — дача вылилась ему в космическую по тем временам сумму. Однако прожил в усадьбе Стамболи всего три года. После Октябрьской революции вся его семья покинула Крым и переехала за границу. Усадьба переходила из рук в руки и в разные времена служила для разных целей: была местом размещения ВЧК, одного из первого в Крыму санатория, госпиталя для немецких раненых солдат (во время оккупации города немецко-фашистскими войсками) и ресторана. В настоящее время здесь находится музей подводной археологии.

Здание построено в стиле модерн с доминирующим экстерьером в мавританском стиле. Из галереи у главного входа открывается просторный вид на Феодосийский залив. Дача всем своим видом придает местности богатый восточный колорит: высокий минарет усадьбы, террасы, башенки и вечнозеленые кипарисы, которые растут вокруг, — все это следы былого величия и богатства семейства Стамболи.

Утро выдалось безумно холодным. На самом деле, меня занимала только одна мысль — как можно быстрее попасть в музей Айвазовского, потому что хотелось согреться. Но любопытство в путешествиях часто берет верх над желанием избавиться от дискомфорта, и это правильно, иначе какой смысл тратить время на поездки. Нас как магнитом притягивало море, источающее одурманивающий аромат свежести, который обострялся морозом. Сами того не заметив, мы вышли на набережную.

По правую сторону от променада расположились культурные объекты.

А по левую раскинулось бескрайнее зимнее море.

На берегу не было ни души.

Все, кто нашел в себе мужество совершить прогулку по пробирающему до костей морозу, кучковались на самой набережной.

А это человек с большой буквы — раскрасневшийся от холода добряк не мог себе позволить уйти с набережной, не докормив изголодавшихся птах.

А у меня в отличие от этого дяденьки стали сдавать нервы от холода, когда мы спустились к морю, где мороз усиливался еще ветром и влажностью. Ребята меж тем не торопились уходить и неспешно прогуливались по пирсу, любуясь накатами волн. В какой-то момент мне захотелось скрутить эту троицу в бараний рог, потому что я уже была на пределе своих физических возможностей. 🙂

Перейдя через протянувшуюся вдоль побережья железную дорогу, мы оказались у музея Айвазовского.

Картинная галерея состоит из двух корпусов и размещается в домах самого Айвазовского и его сестры. За несколько лет до своей смерти художник завещал эту галерею своему любимому городу, к которому питал нежные чувства с первого и до последнего момента своей жизни. Если зимой он мог преспокойно жить и работать в Петербурге, то с приходом весны его тянуло в наполненную ароматами цветущих деревьев и продуваемую морскими ветрами Феодосию. Надо сказать, что передача галереи — не единственный добрый жест со стороны Айвазовского в адрес родного города. Он вообще живо интересовался всем, что происходит в Феодосии, и активно участвовал в ее социально-общественной жизни. Это один из тех немногочисленных примеров, когда человек не только на словах выказывает свою преданность и любовь к городу, но и всячески подтверждает ее своими действиями. Так, по проекту художника и при его финансовой поддержке в Феодосии была построена железная дорога, ставшая символом города, а также морской торговый порт. А в 1887 году Айвазовский преподнес в подарок Феодосии воду из источника Су-Баш, находившегося в его загородном имении. Связано это было с тем, что в конце XIX века город стал испытывать острый недостаток воды из-за того, что старый водопровод пришел в упадок. (Такое ощущение, что с тех пор мало, что изменилось. Как раз в этот день в Феодосии отключили воду с утра и до позднего вечера. Нам в номере не удалось выжать из крана ни капли воды даже для того, чтобы умыться.)

В галерее представлена крупнейшая в мире коллекция картин Айвазовского — 417 полотен, в число которых входят и самые крупноформатные его картины. Здесь также можно увидеть работы других художников–маринистов, многие из которых были последователями и учениками Айвазовского. Интересно было бы провести эксперимент — если не говорить людям, что эти картины писал не Айвазовский, догадаются ли они, что полотна принадлежат не его кисти?

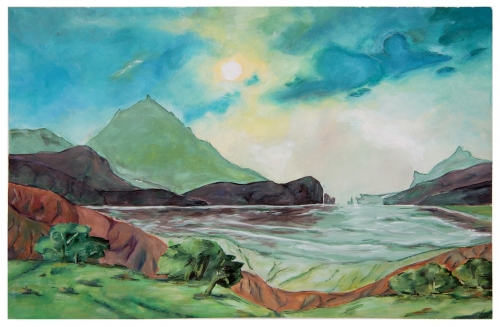

Во втором корпусе также представлены работы двух других знаменитых художников, которые в большей степени считаются певцами крымской земли, нежели моря — М. А. Волошина и К. Ф. Богаевского. Удивительно, как жизнь могла связать узами долгой и преданной дружбы двух настолько разных людей — богатырского склада Волошин тяготел к легким акварелям, а тоненький Богаевский тянулся к монументальным пейзажам.

Волошин

Богаевский

Они прекрасно дополняли друг друга: мнительному и неуверенному в себе Богаевскому поддержка Волошина была необходима как воздух. Волошин буквально спас многие полотна Богаевского, который тот в порыве неутолимой требовательности к себе не раз пытался уничтожить. Богаевский как-то писал в письме своему товарищу: «Большое счастье для меня, что судьба нас столкнула друг с другом, и теперь я не один». «Не один» — вот что важно, иметь в жизни хотя бы одного человека, с которым тебя будет связывать родство душ, не это ли счастье…

(http://xn—-7sbndqac6bbxhg1a.xn--p1ai/poznavatelno/izobrazitelnoe-iskusstvo/bogaevskiy-k-f-hudozhnik-s-bolshoy-bukvyi/)

(http://xn—-7sbndqac6bbxhg1a.xn--p1ai/poznavatelno/izobrazitelnoe-iskusstvo/bogaevskiy-k-f-hudozhnik-s-bolshoy-bukvyi/)

В музее можно узнать кое-что о жизни самого Айвазовского — увидеть некоторые его личные вещи, почитать документы, письма и отзывы других видных деятелей искусства о гении маринизма. Для полной картины сотрудникам музея нужно было бы представить в рамках экспозиции противоречивый комментарий Чехова, однажды посетившего Айвазовского в Крыму. Очень уж он меня развеселил: «Вчера я ездил в Шах-Мамай, именье Айвазовского, за 25 верст от Феодосии. Именье роскошное, несколько сказочное; такие имения, вероятно, можно видеть в Персии. Сам Айвазовский, бодрый старик лет 75, представляет из себя помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем; полон собственного достоинства, руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалек, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах. Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой «Руслана и Людмилу». Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит: „Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?“ Я у него пробыл целый день и обедал». 🙂

Не соригинальничаю, если скажу, что картины Айвазовского божественны! В какой-то момент мы в музее оказались рядом с двумя женщинами и услышали, как одна другой говорит: «Когда я смотрю на эту работу, мне кажется, что штормовое море сейчас выплеснется с картины и накроет меня с головой». Она очень точно передала то ощущение, которое пробуждают полотна Айвазовского — смотришь на них и чувствуешь холод морских глубин, ощущаешь привкус соли на губах, трепещешь от страха перед необузданной силой моря, способной пускать ко дну фрегаты и за несколько минут забирать сотни человеческих жизней.

Полный восторг — так двумя словами можно описать впечатления от музея. Неудивительно, что самым ярким воспоминанием нашей первой поездки в Феодосию стали именно картины Айвазовского. Даже на неокрепшее детское сознание эти произведения искусства подействовали магически.

В музее запрещена фотосъемка, но мы всячески пытались украдкой что-нибудь заснять. Очень скоро поняли всю неразумность этой затеи и перестали изворачиваться — картины надо смотреть в оригинале и точка. Ни одна фотография не передаст их глубины.

В галерее есть стулья и лавочки, где отяжелевшие от впечатлений посетители могут передохнуть.

В музее была также организована отдельная выставка современной крымской живописи. На картинах этих в ярких и сочных красках запечатлен опять же родной край художников. Казалось бы, сколько уж можно повторяться, тема избита, пейзажи эти уже сотни раз писаны–переписаны, но нет, они выглядят все так же свежо и завораживающе, и от них веет таким душевным теплом и любовью к родным местам, что ты невольно сам заражаешься этим чувством и с удивлением сам себе признаешься: «А я ведь тоже теперь люблю»…

Помимо галереи Айвазовского в городе расположены музеи других выдающихся творческих личностей, которые какой-то из периодов своей жизни провели в Крыму: Александра Грина, Марины Цветаевой, Веры Мухиной. Грина убедила переехать в Феодосию его притворившаяся больной жена, которая хотела увезти писателя из Петербурга из-за бесконечных пьяных кутежей. Цветаева в Крыму завязала тесную дружбу с Максимилианом Волошиным и в его доме в Коктебеле познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. Позже в Феодосии она провела с семьей восемь месяцев и написала одни из лучших своих произведений. Крымский период жизни стал для поэтессы самым счастливым. «Во всём моем существе, — писала она философу Василию Розанову весной 1914 года, — какое-то ликование… Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер, я бежала по широкой дороге, мимо тоненьких акаций… Я чувствовала себя такой лёгкой, такой свободной». Мухину отец перевез в Феодосию из страха за здоровье дочери, после того как от туберкулеза умерла его жена. Там Вера провела свое детство и юность и получила первые уроки рисунка и живописи. Если бы у нас было больше времени, я обязательно посетила бы все три музея, но когда его в обрез, приходится расставлять приоритеты.

От музея Айвазовского наша компания двинулась обратно к машине, но возвращались мы уже другой, не менее интересной дорогой.

Фрагмент стены

Музей Грина

Школьное окно

Бременский осел приглашает всех в пивную 🙂

Следующим объектом нашего посещения стала Генуэзская крепость, представляющая собой средневековые укрепления, построенные Генуэзской республикой в XIV веке, для обороны своего крупнейшего владения в Крыму — Кафы. До настоящего времени сохранились южная стена крепости, башни Святого Климента и Криско, а также несколько башен в разных частях города.

В современном мире крепостная стена служит для закрепления опоры линии электропередач. 🙂

Постройки рядом с крепостью

Храм Иоанна Предтечи — одна из наиболее древних церквей, сохранившихся на территории Крыма, с характерным для армянских церквей архитектурным обликом. Его возведение относят к XIII–XIV векам.

Успели мы посмотреть одну из башен, находящихся на отдалении от основной крепости, которая носит имя неизвестного историкам итальянца Джовани ди Скаффа. Должна признать, что она нас сильно разочаровала. Угадать в очертаниях этих руин башню можно с большим трудом, настолько сильно она разрушена. Башня была возведена в 1342 году и имела важное стратегическое значение в кольце оборонительных сооружений Кафы. Она имела внутри колодец с питьевой водой, достаточный запас продовольствия и вооружения и способна была выдерживать длительную осаду нападающих.

Петляя по узким улочкам на нашем вездеходе, мы завидели на холме кладбище и решили остановиться. От пронизывающего ветра и скорбного пустынного пейзажа в жилах стыла кровь. То тут, то там виднелись сиротливые, вросшие в землю памятники, часть которых была разрушена, перевернута или расколота напополам.

Подобное кладбище мне однажды приходилось видеть в подмосковном Зарайске. Воспоминания о нем навели меня на мысль о том, что оно еврейское. Дома я отправила эту фотографию своему давнему другу, проживающему в Израиле и изучающему иврит, и он мне подтвердил, что надпись на памятнике действительно еврейская и что судя по интонационными ударениям над буквами этот текст может быть фрагментом молитвы.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что это Старое караимское кладбище. Караимская община Кафы (ныне Феодосии) была самой древней в Крыму. Лексический состав караимского языка отличается заимствованием ряда религиозных терминов из древнееврейского языка. Существуют свидетельства, подтверждающие, что захоронения на этом кладбище начались еще в XI веке. Оно постоянно подвергалось разграблениям. С середины XX века отсюда о вовсе стали исчезать памятники. Известняковые надгробия использовали в качестве строительного материала. В 2002 году внук Иосифа Стамболи даже обнаружил на окраине города старый бункер, стены которого были сложены целиком из караимских памятников. Обломки надгробий можно обнаружить в разных частях города в самых неожиданных местах. Какое только применение ни находили памятникам местные жители: сооружали из них сараи, строили гаражи и даже вымащивали ими тротуары. В результате то, что мы видим на кладбище сейчас, это чудом уцелевшие надгробия, которые не успели в свое время с пользой употребить горожане. Более безрадостным местом, чем кладбище, может быть только разоренное кладбище.

Вот так по сей день и стоят эти истерзанные временем и людьми памятники на пригорке и мертвыми глазами всматриваются в синеющую полоску моря.

Новогодний Крым. Новый Свет | Travel Bug

[…] Новогодний Крым. Феодосия […]

Новогодний Крым. Алупка, Ялта | Travel Bug

[…] Новогодний Крым. Феодосия […]

Новогодний Крым. Севастополь | Travel Bug

[…] Новогодний Крым. Феодосия […]